Oleh: Masrul Purba Dasuha, S.Pd

(Telah Diterbitkan di Majalah Sauhur Edisi II Tahun 2007)

Pendahuluan

Bicara

mengenai Bahasa Simalungun, maka terlebih dahulu kita mengulas

bagaimana sejarah masuknya nenek moyang penutur bahasa Austronesia

ribuan tahuan lalu ke nusantara khususnya ke Sumatera Utara. Bahasa

Austronesia adalah rumpun bahasa yang terbilang sudah cukup tua dan

sangat luas penyebarannya di dunia, kemunculannya diperkirakan sekitar

6.000-10.000 tahun lalu. Kebanyakan bahasa-bahasa Austronesia tidak

mempunyai sejarah panjang dalam bentuk tertulis, sehingga upaya untuk

merekonstruksi bentuk-bentuk yang lebih awal, yaitu sampai pada

Proto-Austronesia sangat sulit. Prasasti tertua dalam bahasa

Cham, yaitu Prasasti Dong Yen Chau yang diperkirakan dibuat pada abad

ke-4 Masehi, sekaligus merupakan bukti tertulis tertua pula bagi

rumpun bahasa Austronesia. Robert Blust, seorang pakar ilmu linguistik

telah mencoba merekonstruksi silsilah dan pengelompokan bahasa-bahasa

dari rumpun Austronesia misalnya kosakata proto Bahasa Austronesia yang

berkaitan dengan flora dan fauna serta gejala alam. Seorang pakar

linguistik lainnya bernama Spir juga telah menyusun kronologi penyebaran

Bahasa Austronesia dari tahun ke tahun. Ada beragam pendapat mengenai

tanah air Bangsa Austronesia ini, para cendekiawan mencoba menyelidiki dari dua sisi yaitu melalui bukti arkeologi dan ilmu genetika. Secara penelaahan genetika memberikan hasil

yang bertentangan, sejumlah peneliti menemukan bukti bahwa tanah air

Bangsa Austronesia Purba berada di benua Asia (Melton dkk, 1998).

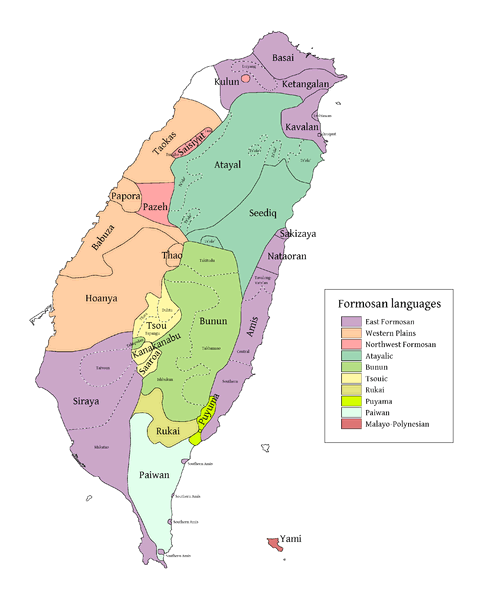

Sedangkan para peneliti lainnya merujuk pada kajian linguistik menyatakan bangsa

Austronesia pada awalnya bermukim di Taiwan, dengan alasan di Taiwan

ditemukan pembagian terdalam bahasa-bahasa Austronesia dari rumpun

bahasa Formosa asli. Bahasa-bahasa Formosa membentuk sembilan dari

sepuluh cabang pada rumpun bahasa Austronesia. Comrie (2001:28)

menemukan hal ini ketika ia menulis:

“...

Bahasa-bahasa Formosa lebih beragam satu dengan yang lainnya

dibandingkan seluruh bahasa-bahasa Austronesia digabung menjadi satu

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi perpecahan genetik dalam

rumpun bahasa Austronesia di antara bahasa-bahasa Taiwan dan sisanya.

Memang genetik bahasa di Taiwan sangatlah beragam sehingga mungkin saja

bahasa-bahasa itu terdiri dari beberapa cabang utama dari rumpun bahasa

Austronesia secara kesuluruhan".

Gambar 1: Peta penyebaran bahasa Austronesia di Taiwan sebelum kehadiran orang-orang Tionghoa.

Setidaknya

sejak Spir (1968), para ahli bahasa telah menerima bahwa kronologi dari

penyebaran sebuah keluarga bahasa dapat ditelusuri dari area dengan

keberagaman bahasa yang besar ke area dengan keberagaman bahasa yang

kecil. Walau beberapa cendekiawan menduga bahwa jumlah dari

cabang-cabang di antara bahasa-bahasa Taiwan mungkin lebih sedikit dari

perkiraan Blust sebesar 9 (seperti Li 2006), hanya ada sedikit

perdebatan di antara para ahli bahasa dengan analisis dari keberagaman

dan kesimpulan yang ditarik tentang asal dan arah dari migrasi rumpun

bahasa Austronesia. Sedangkan hasil penggalian arkeologi menunjukkkan

bahwa bangsa Austronesia sudah bermukim di Taiwan sekitar 8.000 tahun

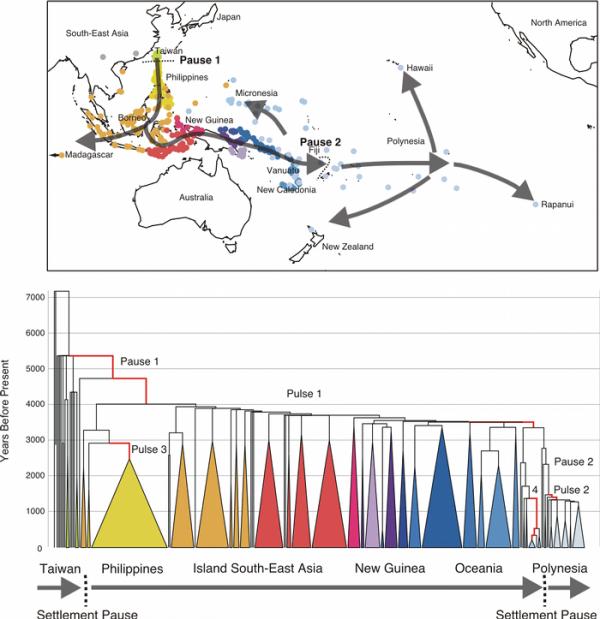

yang lalu. Dari pulau ini mereka bermigrasi ke Filipina, Indonesia

kemudian Madagaskar dan ke seluruh Samudera Pasifik. Para ahli sejarah

menyarankan migrasi ini bermula sekitar 6.000 tahun yang lalu. Hasil

penelitian mutakhir para ahli semakin memantapkan dugaan adanya dua arus

migrasi besar ke nusantara yang menjadi cikal bakal leluhur langsung

bangsa Indonesia. Pertama, bangsa Austroasia yang tiba pada 4.300-4.100

tahun lalu dan kedua, bangsa Austronesia yang datang pada kisaran 4.000

tahun lalu. Arkeolog prasejarah dari Pusat Arkeologi Nasional, Harry

Truman Simanjuntak, mengatakan, Austroasia dan Austronesia awalnya

berasal dari satu rumpun bahasa yang sama, yaitu bahasa Austrik. Bahasa

ini berasal dari Yunan, Tiongkok selatan. Bahasa Austrik akhirnya

terpecah menjadi dua, yaitu Austroasia digunakan di sekitar Asia

Tenggara Daratan dan Austronesia yang digunakan di wilayah kepulauan

mulai dari Taiwan, Filipina, Samudera Pasifik, Madagaskar hingga Pulau

Paskah.

Gambar 2-4: Rute penyebaran bangsa dan bahasa Austronesia beserta tahunnya.

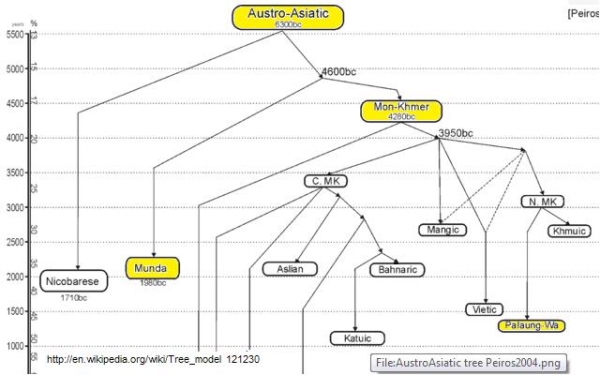

Dari

hasil pengkajian bahasa yang dilakukan oleh penulis, dalam bahasa

Simalungun sendiri ditemukan terdapat dua golongan bahasa baik

Austroasia maupun Austronesia. Adapun leluhur langsung yang menurunkan

bangsa dan bahasa Simalungun yang datang dari Taiwan, penulis menduga

yaitu dari suku Amis dan Atayal yang bermigrasi ke Sumatera Utara

sekitar 4.000 tahun lalu. Mereka masuk melalui pantai timur Sumatera,

awalnya mereka menetap di pesisir mendesak bangsa Austroasia yang lebih

dulu datang pada 300-100 tahun sebelumnya, sebelum kehadiran Bangsa

Austronesia, suku Simalungun pada awalnya menuturkan Bahasa Austroasia.

Namun penulis belum mampu menyebutkan secara spesifik suku apakah dari

golongan Bangsa Austroasia yang datang ke Simalungun, selain datang dari

Taiwan, ada juga penutur Bahasa Austroasia yang datang langsung dari

daratan asia yaitu dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar, hal ini

diketahui dari adanya kemiripan kosa kata antara rumpun bahasa Mon-Khmer

seperti bahasa Mon, Khmer, Thai, Palaung, Shan, dan Khasi dengan bahasa

Simalungun, keempat bahasa ini dituturkan di negara Myanmar, Kamboja,

Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, India, dan Cina. Dari sejumlah daerah

inilah para penutur Bahasa Austroasia berlayar ke nusantara khususnya

Sumatera Utara. Namun pasca masuknya Bangsa Austronesia dari Taiwan

perlahan kedudukan Bahasa Austroasia tergantikan akibat dominasi dari

Bahasa Austronesia.

Gambar 5: Skema pembagian rumpun bahasa Austroasia.

Bahasa Simalungun

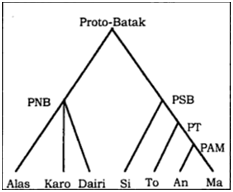

Secara

linguistik bahasa Simalungun digolongkan ke dalam salah satu sub bahasa

Batak, Petrus Voorhoeve (1955: 88) memposisikan bahasa Simalungun

berada pada rumpun tengah di antara rumpun selatan (Toba, Mandailing,

Angkola) dan utara (Pakpak, Karo, Alas). Namun menurut Adelaar (1981:

55), bahasa Simalungun sebenarnya adalah salah satu cabang dari rumpun

selatan, yang berpisah dengan bahasa Toba, Mandailing, dan Angkola

sebelum ketiga bahasa tersebut terbentuk. Dari ungkapan Adelaar ini

menyiratkan bahwa bahasa Simalungun telah berwujud sebelum lahirnya

ketiga bahasa rumpun selatan lainnya yang kemudian berpisah dan

membentuk rumpun tersendiri. Geoff Wollams dalam penelitiannya tentang

bahasa Karo menemukan bahwa dari 207 kosa kata dasar yang ia bandingkan

antara bahasa Karo dan bahasa Simalungun ternyata dalam kedua bahasa tersebut terdapat kesamaan sebesar 80%.

Gambar 6: Skema pembagian bahasa Batak menurut Adelaar (1981: 55)

Bahasa

Simalungun menjadi media tutur bagi masyarakat pribumi yang mendiami

tanah Simalungun meliputi Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar,

Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi, namun pada zaman

dahulu wilayah penyebaran Bahasa Simalungun meluas sampai ke Langkat,

Medan, Asahan, Batubara, dan Labuhan Batu. Hal ini diketahui dari

banyaknya nama tempat yang menggunakan bahasa Simalungun di sepanjang

pesisir timur mulai dari Langkat hingga Labuhan Batu. Luasnya penyebaran

Bahasa Simalungun tidak terlepas dari perjalanan sejarah suku

Simalungun itu sendiri, di mana mereka telah melalui berbagai fase dalam

menapaki lintasan sejarah. Kebesaran suku Simalungun diawali pada masa

Kerajaan Nagur yang pada masa kejayaannya menguasai sebagian besar

daerah di pesisir Sumatera Timur mulai dari Aceh hingga sungai Rokan.

Namun seiring berjalannya waktu terjadi pasang surut kekuasaan, Kerajaan

Nagur mengalami berbagai rongrongan baik dari dalam maupun dari luar

sehingga perlahan Nagur mengalami kemunduran dan daerah-daerah koloninya

banyak dicaplok oleh sejumlah dinasti baru seperti Haru, Perlak, Pasai,

Aceh, Johor, dan Siak.

Bila

ditinjau dari bentuknya, Bahasa Simalungun telah mengalami beberapa

fase dalam pembentukannya, mulai dari Bahasa Simalungun kuno (Proto

Simalungun), Simalungun pertengahan (Middle Simalungun), dan Simalungun

baru (Neo Simalungun). Bahasa Simalungun masih banyak mewarisi

bentuk-bentuk asli dari Bahasa Austronesia kuno, diantaranya adanya

vokal rangkap (diftong) "ui', ou, dan ei" dan memiliki anak surat

(diakritik) tersendiri dalam bentuk verbal, masing-masing bernama

hatulungan /ou/, hatalingan /ei/, dan hatuluyan /ui/, hal ini akan

penulis jelaskan satu persatu secara rinci. Eksistensi vokal rangkap ini

semakin memperkaya ragam vokal bahasa Simalungun menjadi 8 bentuk yaitu

/a, i, u, e, o, ui, ou, ei/. Pada saat ini terdapat banyak keragaman

dialek dalam Bahasa Simalungun dan pada beberapa lokasi ada

kecenderungan upaya pengaburan bentuk-bentuk asli warisan Bahasa

Austronesia kuno tersebut terutama di kawasan Simalungun Atas dan

Simalungun Horisan. Di samping bahasa Simalungun, fonem /ou/ dan /ei/

ini juga banyak dijumpai pada bahasa-bahasa rumpun Melayu, Karo, dan

Alas di Aceh Tenggara serta bahasa Keluet di Aceh Selatan dan fonem /ui/

selain dalam Bahasa Simalungun dikenal juga dalam Bahasa Alas.

Dalam bahasa Simalungun, fonem /ou/ dapat dilihat pada kata “horbou, pisou, magou, kahou, sopou, lahou, lopou, babou, dilou”. Kemudian fonem /ei/ pada kata “lobei, hitei, bogei, dogei, atei, buei”. Sementara fonem /ui/ terdapat pada kata “tondui, langui, apui, sungui, babui, tului, ampodui, surui, haluhui”. Dalam bahasa Alas di Aceh Tenggara, bentuk kata berdiftong tersebut dapat dilihat dari kata-kata berikut “endou, enggou, idou, benei, melohei, awei, kelukui, tendui, apui”. Demikian juga pada bahasa Keluet yang hanya mengenal fonem /ou/ dan /ei/ saja, seperti pada kata “kou, kerbou, tangkou, benei, kunei, awei, atei, mbuei”. Sedangkan dalam bahasa Karo diwakili oleh kosa kata berikut “dilau, belau, sapau, rimau, ayau, namau, payau, matai, berai, isai, keina, benai, lumai”.

Namun pola penggunaan diftong ini hanya berlaku di wilayah Karo yang

berbatasan dengan Simalungun dan Melayu, tidak meluas hingga ke wilayah

Karo lainnya seperti pada dialek Gunung dan juga Kabanjahe. Hal ini

terjadi akibat adanya kontak secara berkesinambungan dan berlangsung

lama dengan suku Simalungun di perbatasan dan Melayu di Deli Serdang dan

Langkat.

Bila

dilihat padanannya dengan bahasa bahasa Batak yang lain seperti bahasa

Toba, Mandailing, Angkola, dan Pakpak; fonem /ou/ ini biasa berbunyi /o/

seperti pada kosa kata berikut “horbo, piso, mago, sopo, laho, babo, tangko, dilo”; /ei/ berbunyi /e/ tampak pada kosa kata “hite, bege, dege, ateate”; sedangkan diftong /ui/ akan berbunyi /i/ seperti kata “tondi, langi, api, babi, suri, halihi”. Selain itu bahasa Simalungun juga mengenal fonem akhir /h/ seperti pada kata “daroh, babah, roh, dilah, soh, gogoh”;

fonem ini tidaklah khusus dalam bahasa Simalungun, karena fonem akhir

ini juga terdapat pada bahasa Pakpak, Karo, Alas, dan juga Keluet; namun

tidak untuk bahasa Toba, Mandailing, dan Angkola -- ketiganya sama

sekali tidak mengenal sedikitpun akan penggunaan fonem ini, bagi mereka

kata “babah” akan berbunyi "baba", “roh” akan berbunyi “ro”, “dilah” akan berbunyi “dila”, dan “gogoh” akan berbunyi “gogo”.

Keragaman

fonem lainnya yang tidak ditemukan dalam Bahasa Batak lainnya adalah

/d/, /g/, dan /b/, ketiga fonem ini menjadi penutup dalam sebuah kata.

Ahli bahasa Belanda Dr. Petrus Voorhoeve (1955: 88) pernah mengulas

tentang fonem penutup /d/, /g/, dan /b/ ini, ia merasa terkesima karena

bahasa Simalungun satu-satunya etnis Batak yang mengenal bentuk fonem

seperti ini. Menurut Voorhoeve, fonem ini erat hubungannya dengan bahasa

Sanskerta. Pola penggunaannya tidak mengalami perubahan baik dalam

bentuk lisan (oral) maupun tulisan (verbal). Fonem /d/ tampak pada kata “bod, saud, towod, agad, sogod, bagod, sarad, alud”. Sedang fonem akhir /g/ diwakili oleh kata “dolog, pusog, balog, gijig, ubag, lanog, gilog, borgog, bolag, bogbog, pag, ulog”. Sementara fonem akhir /b/ muncul pada kata “dob, rongkob, dorab, tayub, langkob, sab”.

Kosa kata yang sama ditemukan juga pada bahasa Pakpak dan Karo, namun

fonem penutup /d/ mengalami perubahan menjadi /n/, dan /g/ menjadi /ng/,

di mana kata “bod” berubah menjadi “bon/ben”, “saud” menjadi “sahun”, “towod” menjadi “tiwen”, “sogod” menjadi “cegen”, “sarad” menjadi “saran”, dan “alud” menjadi “alun”. Kemudian kata “dolog” menjadi “deleng”, “pusog” menjadi “puseng”, “balog” menjadi “baleng”, “lanog” menjadi “laneng”, “borgog” menjadi “bergeng”, “bolag” menjadi “belang”, dan “pag” menjadi “pang”. Sementara untuk fonem /b/ penulis belum dapat menentukan bentuk perubahannya.

Pada

bahasa etnis Batak lainnya seperti Toba, Mandailing, dan Angkola fonem

/d/ akan berbunyi /t/ seperti tampak pada kosa kata berikut bod–bot, saud–saut, tuod–tot, agad–agat, sogod–sogot, bagod–bagot, sarad–sarat, alud–arut; /g/ akan berbunyi /k/ seperti dolog–dolok, balog–balok, lanog–lanok, bolag–bolak, ulog–ulok;

sedang untuk fonem /b/ penulis juga belum dapat menentukan bentuk

perubahannya. Gorys Keraf dalam bukunya Linguistik Bandingan Historis

mengemukakan, bahwa fonem /d/, /g/, dan /b/ merupakan fonem yang

dianggap bermasalah pada sejumlah bahasa, tidak hanya pada bahasa

nusantara, namun berlaku pula pada bahasa di belahan bumi Eropa. Karena

fonem /d/, /g/, dan /b/ ini secara deskriptif biasanya mengalami proses

netralisasi ketika berada di posisi akhir, dan berganti dengan fonem

/t/, /k/, dan /p/. Padahal sebenarnya fonem tersebut dapat muncul pada

posisi awal, tengah, dan akhir. Hal itulah yang menjadi masalah, karena

saat ini banyak bahasa yang tidak lagi menampilkan gejala tersebut. Hal

ini mengundang pertanyaan mengapa bahasa Simalungun masih menampilkan

gejala tersebut?

Dalam

bahasa Simalungun ternyata terdapat cukup banyak kosa kata yang bukan

produk hasil kreasi nenek moyang suku Simalungun. Kosa kata itu umumnya

diadopsi dari bahasa Sanskerta, Arab, Persia, dan Tamil. Hal ini tentu

tidak pernah disadari oleh para penutur bahasa Simalungun, mereka

umumnya merasa semua kosa kata yang mereka tuturkan adalah warisan

langsung dari nenek moyang mereka. Adapun kata serapan dari bahasa

Sanskerta, di antaranya digunakan untuk penyebutan nama-nama dewa

seperti “bisnu, sori, hala, borma” yang tidak lain adalah perubahan bentuk dari kata “whisnu, sri, kala, brahma”. Demikian juga untuk menyebut gugusan bintang dengan “mesa, morsoba, mituna, harahata, singa, hania, tula, mortiha, dahanu, mahara, humba, mena” yang bentuk aslinya dalam bahasa Sanskertanya adalah “mesa, vrisabha, mithuna, karkata, singha, kanye, tule, vrstika, dhanu, makara, kumbha, mina”. Kemudian untuk menyebut nama-nama hari seperti “ditia, suma, anggara, mudaha, boraspati, sihora, samisara” dalam bahasa sanskerta berbunyi “aditya, soma, anggara, budha, brihaspati, syukra, syanaiscara”. Selanjutnya untuk menyebut nama-nama mata angin (deisa na waluh) seperti “purba, pastima, otara, daksina, agoni, nariti, manabia, irisanna” yang merupakan perubahan bentuk dari kata “purva, pastjima, uthara, daksina, agni, nairti, wajawia, dan aisana”.

Tidak

hanya itu, untuk kosa kata yang bersifat umum bahasa Sanskerta juga

banyak yang diserap dan mengalami perubahan seperti kata "boniaga" yang berasal dari kata "vanijya", "naibata" dari kata "devata", "purba" dari kata "purva", "porsaya" dari kata "pratyaya", "dousa" dari kata "dosha", "bangsa" dari kata "wamsa", "susian" dari kata "sisya", "horja" dari kata "karya", "arga" dari kata "argha", "halani" dari kata "karana", "rupa" dari kata "rupa", "ugama" dari kata "agama", "nagori" dari kata "nagari", "basa" dari kata "waca", "balei" dari kata "walaya", "banua" dari kata "wanua", "barita" dari kata "wrtta", "nanggurdaha" dari kata "garuda", "gajah" dari kata "gaja", "husapi" dari kata "kacchapi", "huta" dari kata "kuta", dan masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya serapan dari bahasa Arab seperti kata "pingkir" yang diserap dari kata "fikr", "adat" dari kata "adat", "dunia" dari kata "dunya", "uhum" dari kata "hukm", "sibolis" dari kata "iblis". Kemudian serapan dari bahasa Persia seperti kata "saluar" yang berasal dari kata "shalwar", "sarunei" yang berasal dari kata "surnai", "pinggan" yang berasal dari kata "pinggan". Dan yang terakhir serapan dari bahasa Tamil seperti kata "bodil" yang diserap dari kata "badil", "sohei" dari kata Tamil "cukkai", "mandihei" dari kata Tamil "komattikai".

Penulis belum dapat menentukan secara definitif bagaimana proses

penyerapan kosa kata ini terjadi, apakah memang langsung diserap dari

bahasa Sanskerta, Arab, Persia, dan Tamil atau melalui bahasa lain yang

memang pernah mengadakan kontak langsung dengan keempat bahasa asing

tersebut.

Dialek Bahasa Simalungun

Dalam

perkembangannya bahasa Simalungun banyak mengalami dinamisasi akibat

terjadinya perpindahan dan pengaruh dari penutur bahasa lain. Fenomena

ini akhirnya membentuk pengelompokan dalam penerapan Bahasa Simalungun

yang ditandai dengan kemunculan sejumlah dialek dalam bahasa Simalungun

seperti dialek Sin Raya, Sin Dolog, Sin Purba, Sin Panei, dan Sin

Bandar. Namun, Henry Guntur Tarigan membedakan dialek bahasa Simalungun

hanya ke dalam 4 macam dialek, yaitu Silimakuta, Raya, Topi Pasir

(Horisan), dan Jaheijahei (pesisir pantai timur). Dari sekian dialek

tersebut, para peneliti bahasa cenderung memilih dialek Sin Raya yang

dijadikan sebagai tolok ukur (standarisasi) dalam mengkaji Bahasa

Simalungun, dialek ini dituturkan oleh masyarakat Simalungun yang

berdomisili di Kecamatan Raya. Seluruh dialek tersebut di atas pada

awalnya adalah sama, namun karena terjadinya perpindahan dari kediaman

bahasa induknya sehingga perlahan mengalami pergeseran, ditambah

derasnya pengaruh dari penutur bahasa lain di sekitar wilayah Simalungun

juga cukup berperan dalam memudarkan keorisinilan bahasa Simalungun.

Fakta ini dialami langsung oleh orang Simalungun yang bermukim di

sepanjang daerah pesisir danau Toba (Horisan), seperti di Kecamatan

Girsang Sipangan Bolon, Sidamanik, Pamatang Sidamanik, Dolog Pardameian,

Haranggaol Horisan, dan Purba; akibat kerapnya mengadakan interaksi

dengan penutur bahasa Toba yang datang dari pulau Samosir dan

sekitarnya, maka bahasa Simalungun di daerah ini banyak bercampur dengan

bahasa Toba.

Di

Kecamatan Panei dan Panombeian Panei juga demikian, dialek bahasa

Simalungun yang digunakan juga sudah terkontaminasi dengan bahasa Toba.

Berbeda halnya dengan masyarakat Simalungun yang berdiam di Kecamatan

Dolog Silou, Silimakuta, Gunung Mariah, Bangun Purba, Silindak, dan Kota

Rih; akibat kerapnya bersentuhan dengan penutur Bahasa Karo, maka

dinamika penyerapan bahasa antara keduanya pun tidak dapat dielakkan.

Lain lagi dengan masyarakat Simalungun yang berdomisili di daerah

Jahei-jahei seperti di Kecamatan Bandar, Pamatang Bandar, Bandar

Masilam, Bandar Huluan, Gunung Malela, Gunung Maligas, dan Dolog Batu

Nanggar, daerah ini dihuni oleh masyarakat Simalungun yang mayoritas

beragama Islam dan sejak ratusan tahun sudah mengadakan kontak dengan

suku Melayu di Batubara dan Asahan, baik dalam kegiatan sosial,

keagamaan, dan juga perdagangan, secara tak sengaja anasir bahasa Melayu

menyerap ke dalam bahasa Simalungun. Kondisi berbeda dialami masyarakat

Simalungun yang menetap di antara komunitas suku Jawa seperti di

Kecamatan Bandar Huluan, Gunung Malela, Gunung Maligas, Tapian Dolog,

dan Dolog Batu Nanggar. Sejak masuknya imigran Jawa ke tanah Simalungun

yang dibawa oleh Belanda untuk dipekerjakan di perkebunan, persentuhan

budaya dan bahasa antara komunitas Jawa dan Simalungun sudah terjadi

secara berkesinambungan. Berakhirnya sistem feodalisme di Simalungun

semakin memberikan peluang seluasnya-luasnya bagi mereka untuk menduduki

berbagai tempat di tanah Simalungun. Peran mereka dalam memudarkan

identitas dan penggunaan Bahasa Simalungun sangat besar dan sulit untuk

dibendung. Nama-nama tempat di Simalungun juga banyak yang berubah

bentuknya akibat mengikuti pola bahasa mereka.

Penutup

Dari uraian ini diperoleh sebuah deskripsi bahwa Bahasa Simalungun memiliki sejumlah keistimewaan baik dalam bentuk maupun posisinya, kendati demikian bahasa Simalungun bukanlah bahasa yang berdiri sendiri tanpa adanya ikatan dengan Bahasa Batak yang lain. Bahasa Simalungun takkan dapat menarik diri bila dikatakan memiliki kesamaan dengan bahasa Toba, Mandailing, dan Angkola sebagai Rumpun Selatan. Dan tidak dapat disangkal pula bila bahasa Simalungun banyak memiliki kemiripan dengan bahasa Pakpak, Karo, Alas, dan Keluet yang berada pada Rumpun Utara. Kondisi ini terjadi dikarenakan posisi Bahasa Simalungun berada pada rumpun tengah, sehingga bahasa Simalungun menjadi perwakilan atau mediasi bagi seluruh Bahasa Batak.

Dari uraian ini diperoleh sebuah deskripsi bahwa Bahasa Simalungun memiliki sejumlah keistimewaan baik dalam bentuk maupun posisinya, kendati demikian bahasa Simalungun bukanlah bahasa yang berdiri sendiri tanpa adanya ikatan dengan Bahasa Batak yang lain. Bahasa Simalungun takkan dapat menarik diri bila dikatakan memiliki kesamaan dengan bahasa Toba, Mandailing, dan Angkola sebagai Rumpun Selatan. Dan tidak dapat disangkal pula bila bahasa Simalungun banyak memiliki kemiripan dengan bahasa Pakpak, Karo, Alas, dan Keluet yang berada pada Rumpun Utara. Kondisi ini terjadi dikarenakan posisi Bahasa Simalungun berada pada rumpun tengah, sehingga bahasa Simalungun menjadi perwakilan atau mediasi bagi seluruh Bahasa Batak.

Daftar Pustaka:

Kozok, Uli. Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak. Jakarta: Gramedia. 1999

Parkin, Harry. Batak Fruit of Hindu Thought. Madras, India: The Christian Literature Society. 1978

Voorhoeve, Petrus. Critical Survey of Studies on the Languages of Sumatra. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 1955

Adelaar, K.A. Reconstruction of Proto-Batak Phonology. NUSA 10:1-20. 1981

Keraf, Gorys. Linguistik Bandingan Historis. Jakarta: Gramedia. 1984

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996

Kozok, Uli. Warisan Leluhur: Sastra Lama dan Aksara Batak. Jakarta: Gramedia. 1999

Parkin, Harry. Batak Fruit of Hindu Thought. Madras, India: The Christian Literature Society. 1978

Voorhoeve, Petrus. Critical Survey of Studies on the Languages of Sumatra. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. 1955

Adelaar, K.A. Reconstruction of Proto-Batak Phonology. NUSA 10:1-20. 1981

Keraf, Gorys. Linguistik Bandingan Historis. Jakarta: Gramedia. 1984

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996

0 komentar:

Post a Comment