Oleh: Masrul Purba Dasuha, S.Pd

Pendahuluan

Babi

adalah binatang yang paling diminati oleh suku Batak saat ini bahkan

dianggap sebagai binatang pujaan, bila ditinjau dari aspek historisnya

tradisi mengkonsumsi babi ternyata baru mulai membudaya pasca masuknya

kolonial Belanda. Babi awalnya adalah makanan favorit pihak kolonial

Belanda, kegemaran mereka dalam mengkonsumi babi kemudian mereka bawa ke

tanah Batak. Pada zaman dahulu dalam budaya Batak, babi tidak pernah

menjadi binatang piaraan, karena binatang ini hidup secara liar di

hutan. Binatang yang sering dipelihara oleh masyarakat Batak pada zaman

dahulu adalah kerbau, lembu, kuda, kambing, dan ayam. Pada saat menjajah

Tapanuli Utara, Belanda menjadikan babi sebagai santapan mereka, karena

mereka hidup di tengah masyarakat Batak lantas mereka ikuti terbiasa

mengkonsumsi binatang ini tersebut sehingga belakangan menjadi

kebutuhan. Posisi daging kerbau, ayam, dan kambing serta ikan dari Danau

Toba perlahan kurang diminati. Dalam upacara adat dan kegiatan ritual

Batak, terbukti babi sebagai sajian dan itu diterapkan dalam kehidupan

komunitas Parbaringin, Parmalim, dan juga Parhabonaron di Simalungun. Di

komplek ritual seperti Parsaktian Pusuk Buhit dan cagar alam Dolog

Tinggi Raja sangat dipantangkan untuk membawa babi sebagai bekal makanan

bagi para pengunjung.

Selama

ini penulis sering bertanya dalam hati mengapa babi tidak pernah

populer dalam cerita rakyat Batak, binatang yang umum dikisahkan dalam

cerita rakyat Batak adalah kerbau, kambing, kuda, harimau, burung, ayam,

kucing, lembu, rusa, ular, gajah, anjing, dan ikan emas. Makanan

tradisional suku Simalungun, Pakpak, dan Karo adalah ayam, sedang pada

suku Toba yaitu ikan emas. Dalam cerita rakyat Simalungun dikisahkan

bahwa leluhur Purba Pakpak dari Tuntung Batu, Dairi sampai ke tanah

ulayat Purba Dasuha karena berburu seekor burung, demikian juga leluhur

Purba Girsang yang datang dari Lehu Dairi, demi mengejar seekor rusa

juga membawanya sampai ke tanah ulayat marga Sinaga di Naga Mariah

Silimakuta. Fenomena yang sama juga dialami Tuan Sindar Lela, leluhur

Purba Tambak, karena mengejar seekor burung menjadi jalan baginya

bertemu dengan saudarinya Puteri Hijau di tepi sungai Petani dekat Deli

Tua.

Demikian

juga, Tuan Pining Sori yang menjadi leluhur Saragih Garingging memiliki

seekor kerbau bernama Si Nangga Lutu, bersama kerbaunya ia pergi

melanglangbuana dari Ajinembah menuju tanah Simalungun hingga sampai ke

Raya Simbolon. Di antara keturunan marga Saragih yang disebut dengan

Simaronggang, ada yang menjadikan burung enggang sebagai binatang

peliharaannya. Leluhur Saragih Sumbayak pada zaman dahulu konon memiliki

seekor anjing kesayangan bernama Huring Parburu. Di antara keturunan

marga Damanik pada zaman dahulu ada yang bersahabat dengan seekor

harimau. Nyaris seluruh nenek moyang suku Batak khususnya Simalungun,

mereka hidup bergaul secara akrab dengan sejumlah binatang, bahkan tidak

jarang di antara binatang tersebut menjadi juru penyelamat di kala

tuannya mengalami ancaman dan kesulitan. Di kalangan etnis Toba

khususnya marga Simanjuntak melegenda kisah seekor kerbau yang

mengakibatkan perpecahan di kalangan mereka, sejak itulah awal munculnya

Simanjuntak Horbou Jolo dan Simanjuntak Horbou Pudi.

Dari

uraian singkat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak zaman dulu babi

tidak pernah dijadikan sebagai binatang peliharaan apalagi binatang

kesayangan. Meski babi sudah sejak lama hidup dan berkembang di tanah

Batak, namun dia tidak pernah menjadi konsumsi pokok nenek moyang suku

Batak seperti yang terjadi saat ini. Dia hanya dikonsumsi pada kondisi

mendesak di tengah minimnya bahan makanan. Hal inilah yang mendasari

sehingga babi tidak pernah melegenda dalam kearifan lokal suku Batak.

Kita

tidak pernah berpikir, menyadari, dan juga merenung bahwa banyak hal

dalam kehidupan budaya kita adalah hasil rancangan atau design dari

pihak kolonial untuk memecah persatuan dan kesatuan di antara suku Batak

di Sumatera Utara ini, merekalah yang membuat garis-garis batas wilayah

suku Batak dan juga melegitimasi penamaan etnis Batak berdasarkan

budaya dan bahasanya. Untuk memuluskan politik adu domba mereka, antara

etnis Minang, Melayu, dan Aceh didesign agar terpisah dengan Batak dan

dibangun sebuah opini agar mereka saling membenci. Karena urusan lambung

hubungan antara sesama etnis Batak yang berbeda keyakinan menjadi

renggang dan saling menjauh dan fakta ini sudah berlangsung selama

ratusan tahun.

KERBAU DAN BABI DALAM PERSPEKTIF ILMIAH

Sejarah Kerbau

Kerbau

(bubalus bubalis) merupakan jenis hewan yang termasuk famili bovidae

dan sudah dikenal sejak masa prasejarah, terbukti dari beberapa fragmen

tulang dan giginya yang ditemukan pada ekskavasi beberapa situs di

Indonesia. Di Sumatera situs-situs yang mengandung temuan tersebut

antara lain situs Gua Togindrawa, Nias dan Situs Bukit Kerang Pangkalan,

Aceh Tamiang. Di kedua situs yang merupakan situs mesolitik itu

menunjukkan adanya pengkonsumsian jenis hewan famili bovidae. Kemudian

di daerah lain yaitu pada situs megalitik juga ditemukan bagian gigi

kerbau (bovidae) pada kubur batu (phandusa) di Bondowoso, pada dolmen di

situs Telagamukmin, Lampung Utara, serta tulang-tulang hewan ini di

bawah menhir di Wonogiri (Sukendar, 1990 : 215). Kerbau dewasa dapat

memiliki berat sekitar 300 kg hingga 600 kg. Kerbau liar dapat memiliki

berat yang lebih, kerbau liar betina dapat mencapai berat hingga 800 kg

dan kerbau liar jantan dapat mencapai berat hingga 1200 kg. Berat

rata-rata kerbau jantan adalah 900 kg dan tinggi rata-rata di bagian

pundak kerbau adalah 1,7 m. Salah satu ciri yang membedakan kerbau liar

dari kerbau peliharaan untuk ternak adalah bahwa kerbau peliharaan

memiliki perut yang bulat. Dengan adanya percampuran keturunan antara

kerbau-kerbau antara populasi yang berbeda, berat badan kerbau dapat

bervariasi. Klasifikasi kerbau masih belum pasti, beberapa autoritas

mengelompokkan kerbau sebagai suatu spesies Bubalus bubalis dengan tiga

subspesies yaitu :

1. Kerbau liar (bubalus bubalis arnee) moyang bagi kerbau sungai.

2. Kerbau sungai (bubalus bubalis bubalis) yang berasal dari Asia Selatan.

3. Kerbau rawa (bubalus bubalis carabanesis) dari Asia Tenggara.

Dapat

dikatakan bahwa kerbau merupakan binatang yang mempunyai nilai penting

dalam kehidupan masyarakat dari dulu hingga kini. Melalui data

ekofaktual yang ditemukan di situs-situs mesolitik kemungkinan jenis

hewan tersebut hidup liar di hutan Indonesia. Hewan tersebut diburu dan

dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan manusia pada masa itu.

Kemudian pada masa yang lebih muda bersamaan dengan terjadinya migrasi

manusia pada masa neolitik dan perundagian, ketika manusia sudah hidup

menetap domestikasi hewan dan tumbuhan juga dikembangkan. Migrasi

tersebut juga membawa religi yang dikenal dengan pendirian

bangunan-bangunan megalitnya sekitar 2500 SM -- 1500 SM -- awal Masehi.

Pendirian bangunan megalit tersebut juga disertai upacara-upacara

berkaitan dengan pemujaan roh-roh leluhur, atau berkaitan dengan

kematian dengan melaksanakan pemotongan hewan-hewan kurban diantaranya

kerbau. Berbagai tinggalan arkeologis di situs-situs megalit Sumatera

Selatan, Jawa Timur, dan Lampung menggambarkan pemanfaatan maupun

pembudidayaan kerbau. Masa yang sama jika dibandingkan dengan

pembudidayaan kerbau di luar Indonesia seperti di daratan Lembah Indus,

India (4500 tahun yang lalu), Cina (3500 tahun yang lalu), dan Mesir

(800 tahun yang lalu) (Aziz,1999:3).

Kerbau

Sumatera tidak banyak berbeda dengan kerbau Benggala. Sekalipun

termasuk famili bovidae anatomi hewan ini berbeda dengan sapi, kukunya

lebih lebar, dan tanduknya berbentuk bujursangkar atau gepeng melengkung

ke belakang. Umumnya tanduk sedatar dengan kening dan tidak membentuk

sudut seperti terdapat pada sapi. Ekor kecil menggantung sampai ke bawah

lutut, kecil, dan berjumbai di ujungnya. Lehernya besar dan berotot

sehingga penampakan gelambir hanya sedikit terlihat atau tidak sama

sekali (Marsden,1999:81). Kerbau merupakan hewan domestikasi yang sering

dikaitkan dengan kehidupan masyarakat bermatapencaharian di bidang

pertanian. Kerbau digunakan sebagai sarana transportasi (kendaraan),

untuk membantu mengolah lahan pertanian, dan kotorannya dapat dijadikan

pupuk (Gunadi,2000:60). Domestikasi kerbau dikaitkan dengan kebutuhan

hewan itu dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya

seperti tersebut di atas, juga dikonsumsi atau digunakan sebagai hewan

kurban pada upacara adat.

Secara

khusus domestikasi kerbau di Sumatera Utara belum diketahui, namun

melalui tinggalan arkeologis dan menjadi karya seni jenis hewan ini

sering dijumpai pada tinggalan-tinggalan budaya megalitik/tradisinya

dalam bentuk patung, relief, maupun lukisan. Pada punden berundak di

Situs Batu Gaja, Simalungun menunjukkan adanya domestikasi binatang

tersebut. Menilik kondisi situs ini, maka diperkirakan bahwa pemanfaatan

kerbau di Sumatera Utara sudah dikenal sejak budaya megalitik

berkembang di wilayah ini. Letak bangunannya pada tempuran dua buah

sungai mengingatkan pada konsep yang sering diterapkan dalam pembangunan

bangunan suci Hindu - Buddha. Situs tersebut merupakan situs megalitik

yang kemungkinan berkembang pada masa yang hampir sama ketika pengaruh

Hindu - Buddha berkembang di Padang Lawas sekitar abad ke 11-14 Masehi.

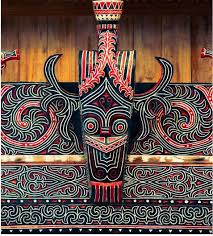

Bagi

masyarakat yang hidup dengan tradisi megalitik seperti Batak, kerbau

menjadi salah satu binatang yang memiliki derajat tinggi dalam kehidupan

sosial budaya Batak. Tidak hanya untuk dikonsumsi, organ tubuh binatang

ini dijadikan ornamen seni pada rumah tradisional Batak. Ornamen kerbau

pada masyarakat Batak merupakan lambang yang memiliki sifat sakral dan

profan. Sifat sakralnya diketahui melalui ornamen kerbau pada tinggalan

megalitik yang berkaitan dengan kubur batu, merupakan lambang kendaraan

(wahana) bagi arwah menuju ke dunia arwah. Ornamen kerbau juga

melambangkan kesuburan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat pendukung

megalitik bermatapencaharian di bidang pertanian. Selain itu ornamen

kerbau sering digambarkan pada rumah-rumah adat masyarakat Batak di

Sumatera Utara. Seperti pada rumah adat masyarakat Batak Simalungun

terdapat ornamen yang disebut Pinar Uluni Horbou yaitu berupa kepala

kerbau yang dibentuk dari ijuk dan tanduknya dari tanduk kerbau asli.

Pada masyarakat Simalungun kerbau merupakan lambang kesabaran,

keberanian, kebenaran, dan sebagai penangkal roh jahat

(Sipayung,dkk.,1994:18). Demikian halnya dengan masyarakat Batak Karo

juga mengenal ornamen sejenis berupa kepala kerbau berwarna putih yang

terbuat dari ijuk dan tanduk kerbau asli. Ornamen tersebut diletakkan

pada bagian ujung atapnya yang mengarah ke dua penjuru mata angin

(timur--barat) jika memiliki 2 ayo-ayo (hiasan atap), atau empat penjuru

mata angin (utara--timur—selatan--barat) jika memiliki 4 ayo-ayo.

Ornamen itu melambangkan keperkasaan dan penjaga keselamatan dari

serangan roh-roh jahat (Ginting & Sitepu,1994:18). Demikian halnya

dengan masyarakat Batak Toba pada ujung puncak atap bagian depan rumah

adat (sopo) dihiasi dengan motif Ulu palung (hiasan raksasa) yang

menggunakan tanduk kerbau. Hiasan tersebut merupakan lambang penjaga

keselamatan dari gangguan hantu. Khusus pada rumah raja, susunan tanduk

kerbau ditempelkan pada dinding bagian dalam sopo yang menandai

kekuasaan raja, sekaligus menggambarkan telah dilaksanakannya pesta

besar (mangalahat horbo = memotong kerbau). Selain itu juga dikenal

ornamen lain yang mirip kerbau yang disebut dengan Sijonggi (lembu

jantan) yang merupakan lambang keperkasaan (Hasanuddin, dkk.,1997:5,12).

Konsep

ornamen yang digunakan pada rumah adat terutama rumah adat Batak

terdapat kesamaan pandangan, yaitu secara mistis dikaitkan dengan

lambang penjaga keselamatan dari roh jahat dan lambang kepemimpinan

seperti keperkasaan/keberanian. Sedangkan makna kerbau bersifat profan

tergambar dari pandangan masyarakat bahwa kerbau merupakan hewan kurban

yang memiliki nilai paling tinggi dibandingkan hewan lain seperti babi.

Hal ini relevan dengan standar yang berlaku pada beberapa suku, di mana

kuantitas tanduk kerbau yang disematkan pada rumah adat melambangkan

tingginya kedudukan sosial (prestise) dan kekuasaan/kepemimpinan

pemiliknya. Banyaknya kerbau yang disembelih pada suatu upacara adat,

menggambarkan kemampuan keluarga atau tingginya status sosial seseorang

di masyarakat. Hal itu tergambar secara simbolis pada banyaknya tanduk

kerbau yang dipajang pada rumah adat. Kepemilikan kerbau menandakan

prestise seseorang, semakin kaya dan tinggi status seseorang ditandai

seberapa banyak jumlah kerbau yang dimilikinya. Dalam acara peminangan,

kerbau biasa dijadikan sebagai mas kawin (sinamot). Pada masyarakat

Batak dikenal upacara kematian seperti sayur matua dan mangongkal holi

(menggali tulang)–memindahkan tulang dari kubur primer ke kubur

sekunder. Bagian dari rangkaian upacara tersebut biasanya dilaksanakan

pesta syukuran adat yang disertai dengan pemotongan kerbau. Sebelum

disembelih, kerbau diikat pada tiang yang disebut borotan,

serta diiringi dengan tarian tortor. Kemudian setelah kerbau disembelih

dagingnya dibagikan pada kerabat yang mengikuti upacara, berupa jambar

juhut (Simatupang, 2005:63–65).

Demikian

halnya pada upacara perkawinan, horja bius (acara penghormatan terhadap

leluhur), dan pendirian rumah adat. Kerbau juga disembelih; selain

sebagai hewan korban, juga sebagai pelengkap adat dalam pembagian jambar

(Wiradnyana & Somba, 2005:20). Pada pembagian pembagian jambar

juhut (hewan kurban) terdapat aturan tertentu yang disebut ruhut

papangan (Sihombing,1986 dalam Simatupang, 2005:88), yaitu:

a. Kepala (ulu) dan osang 3 untuk raja adat.

b. Leher (rungkung atau tanggalan ) untuk pihak boru.

c. Paha dan kaki (soit ) untuk pihak dongan sabutuha.

d. Punggung dan rusuk (panamboli ) & somba-somba untuk pihak hula-hula.

e. Bagian belakang (ihur-ihur) untuk pihak suhut.

Selain

itu, kerbau memiliki banyak fungsi di antaranya sebagai binatang yang

membantu untuk mengolah sawah, penghasil susu, penghasil daging,

penghasil pupuk, sebagai tabungan jangka panjang, sebagai bahan tekstil

(industri), dan terakhir kerbau berfungsi sebagai alat transportasi.

Peranan

kerbau dalam kegiatan pertanian dapat dikaitkan dengan perkembangan

sistem pertaniannya. Sistem pertanian yang dikenal semula pada masa

prasejarah adalah pertanian lahan kering (perladangan), kemudian

dkembangkan sistem pertanian lahan basah (persawahan). Menurut Brandes

bahwa penanaman padi di sawah telah dikenal di Indonesia sejak sebelum

pengaruh kebudayaan India menyebar di Indonesia (Brandes,1889 dalam

Ferdinandus,1990:426). Penanaman padi dengan sistem perladangan

diperkirakan dikenal di Indonesia jauh sebelumnya sekitar 2500 -- 1500

SM, yaitu bersamaan masuknya kebudayaan megalitik tua di Indonesia

(Geldern,1945:138--141). Pendapat lain menyebutkan bahwa penanaman padi

dengan sistem pengairan dikenal di Indonesia diduga pada jaman logam

(Marschall,1969 dalam Suryanto,1990:413). Bukti pendapat ini di beberapa

situs tingkat perundagian ditemukan beberapa alat-alat besi yang

diperkirakan digunakan pada kegiatan itu. Misalnya, dalam kubur peti

batu di situs Kawengan, Kidangan, dan Gunungmas di Bojonegoro dan situs

Gunungsigro di Tuban, Jawa Timur. Alat-alat yang ditemukan adalah kapak,

beliung, ujung tombak, mata sabit dan mata pisau (Suryanto,1990:412).

Ditambahkan bahwa sistem persawahan di Bali misalnya, pada tingkat

perundagian telah dilaksanakan di kaki-kaki pegunungan yaitu pada tempat

yang mudah diatur pengairannya (Soejono,1977:322). Dengan demikian pada

jaman logam atau perundagian diperkirakan kerbau telah dimanfaatkan

untuk membantu kegiatan pertaniannya.

Mengenai

perkembangan pertanian, sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha abad ke

XI–XIV Masehi, kegiatan pertanian sudah dilaksanakan oleh masyarakatnya,

kemudian bersamaan dengan teknologi yang masuk kegiatan itu semakin

berkembang, terutama pada peralatan yang dimanfaatkannya. Kemungkinan

adanya perkembangan teknologi pertaniannya dapat dikaitkan dengan adanya

tradisi pengolahan lahan tanpa menggunakan bajak pada sebagian

masyarakat Sumatera utara, serta pemanfaatan peralatan lebih sederhana

yang digerakkan oleh manusia seperti tenggala roda dan sisir kayu

(Susilowati,2003:49).

Tradisi pengolahan lahan tanpa menggunakan

bajak diketahui masih dilakukan hingga kini oleh sebagian masyarakat di

Barus dan Tapanuli Selatan, yaitu dengan menggiring kerbau (sekitar 8 --

12 ekor) berkeliling pada lahan sawah secara berulang-ulang. Banyaknya

kerbau yang digunakan menggambarkan banyaknya populasi kerbau yang

diternakkan oleh satu keluarga inti di tempat tersebut. Sekalipun tidak

banyak lahan sawah yang diusahakan di Samosir tempat komunitas subetnis

Batak Toba misalnya, populasi kerbau sebagai hewan ternak juga cukup

banyak. Hal ini disebabkan banyaknya kebutuhan kerbau sebagai hewan

kurban yang menyertai upacara adat yang diselenggarakan masyarakatnya.

Sejarah Babi

Pendapat

umum menyatakan bahwa bangsa babi merupakan hewan yang paling awal

dijinakkan, bukan kucing ataupun anjing. Hal ini ditunjukkan dengan

adanya penemuan lukisan dan ukiran babi yang berumur lebih dari 25.000

tahun yang lalu. Asal-usul ternak babi yang dikenal sekarang adalah

keturunan dari dua jenis babi liar; Sus Vittatus dari India timur, Asia

Tenggara, China dan Sus Scrofa dari Eropa yang didomestikasi pada 4900

tahum SM. Hingga kini masih ditemukan 2 (dua ) spesies babi liar ini

hidup bergerombol dan membentuk kelompok besar di hutan Eropa dan India

Timur. Data terakhir menunjukkan bahwa sudah ada 25 sub spesies Sus

Scrofa yang diketahui, dan perkembangannya telah beradaptasi dengan

lingkungan lokal. Babi lokal (indigenous) diberbagai daerah tropis

sekarang ini sulit dijumpai karena pada umumnya telah mengalami grading

up dengan babi ras atau breed eksotik yang berasal dari Ingris, Amerika

dan Skandinavia; karena babi ras ini ternyata lebih cocok untuk daerah

tropis.

Adapun

jenis babi yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari babi lokal

maupun babi yang didatangkan dari mancanegara (import). Babi asli

Indonesia adalah babi hutan yang masih banyak berkeliaran di

hutan-hutan. Babi yang sekarang ada di Indonesia adalah keturunan babi

hutan dengan ciri khas umumnya; liar, warna hitam dan dipelihara secara

ekstensif, bebas berkeliaran di sekitar perkampungan. Bangsa babi asli

Indonesia adalah babi Bali, babi Karawang, babi Sumba dan babi Nias.

1. Babi Bali

Ciri-ciri:

- Warna hitam dan bulu agak kasar

- Bentuk tubuh dan kepala kecil

- Punggung lentik

- Perut hampir menyusur tanah

- Kaki pendek

- Cungurnya relative pendek

- Telinga kecil dan berdiri tegak

2. Babi Karawang

Ciri-ciri:

- Kepala kecil

- Telinga kecil dan berdiri tegak

- Tulang belakang lemah dan agak panjang

- Perut hampir menyusur ke tanah

- Kaki pendek

- Warna belang, atas hitam dan bagian bawah putih

3. Babi Sumba

Ciri-ciri:

- Warna hitam ( kadang berwarna merah kehitaman )

- Mempunyai bentuk fisik menyerupai babi hutan

- Badan sedang pendek namun dalam

- Bentuk kepala lonjong

- Moncong lancip

- Telinga kecil berdiri

4. Babi Nias

Ciri-ciri:

- Badan sedang

- Kepala lebih pendek dari babi sumba

- Telinga kecil dan berdiri tegak

- Mulut runcing

- Bulu agak tebal terutama pada leher dan bahu

- Warna putih atau belang hitam

Babi Impor

Pada

saat ini ada beberapa babi impor yang didatangkan dari Luar negeri dan

telah berkembang di Indonesia yaitu Babi VDL (Veredeld Duits

Landvarken), Babi Yorkshire dikenal dengan nama Large White, Babi

Tamworth, Babi Saddle Back , Babi Landrace dan Babi Duroc.

1. VDL (Veredeld Duits Landvarken)

Ciri-ciri:

- Kepala besar agak panjang

- Telinga besar panjang, setengah bergantung ke muka sejajar dengan kepala

- Badan besar

- Daging banyak

2. Babi Yorkshire (Large White)

Ciri-ciri:

- Warna putih, kadang-kadang terdapat bercak-bercak dengan pigmen warna hitam

- Telinga tegak

- Kepala/muka berbentuk seperti mangkuk

- Badan besar panjang dalam dan halus

- Efisiensi penggunaan pakan tinggi

- Pertumbuhan cepat

- Mampu menghasilkan karkas yang panjang (31,5 inchi)

3. Babi Tamworth

Babi Tamworth adalah babi penghasil daging bermutu tinggi yang berasal dari Inggris (kota Tamworth).

Ciri – ciri:

- Warna merah tua atau kecoklatan

- Kepala lebar yaitu jarak antara telinga lebar sedangkan bagian bawah runcing

- Moncong agak panjang lurus

- Telinga tegak dan sedang,

- Tulang belakang kuat

- Tubuh besar

- Kaki sedikit panjang

4. Babi Saddleback

Ciri – ciri:

- Warna hitam tetapi bagian bahunya berwarna putih sampai pada kaki

- Kepala sedang dan halus

- Telinga tegak

- Rahang rata

- Punggung berbentuk busur

5. Babi Landrace

Ciri – ciri:

- Warna putih dan bulu halus

- Tubuh panjang

- Telinganya terkulai rebah ke depan

- Induk mempunyai sifat keibuan yang tinggi dan dikenal memberikan anak yang banyak

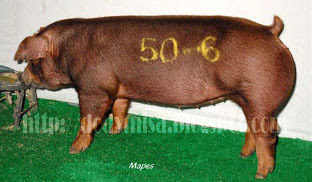

6. Babi Duroc

Ciri – ciri:

- Berwarna merah sampai kecoklatan dengan berbagai variasinya

- Daun telinga berukuran sedang, agak rebah ke depan dengan dua pertiganya tegak dan sepertiga telinga tegak

Tinjauan Medis

Penelitian

medis banyak menggunakan babi, karena secara anatomi dan fisiologi

(fungsi) mirip hingga 90 persen dengan manusia, walaupun sistemnya

berbeda. Babi adalah pemakan segala (omnivora) seperti manusia di mana

ukuran dan fungsi jantung, ginjal dan pankreas babi mirip manusia. Di

alam liar, babi termasuk hewan pemakan bangkai. Mereka akan memakan apa

saja termasuk juga kotoran, makanan busuk, bangkai, dan bahkan mereka

memakan tumor atau daging lebih yang berasal dari babi lainnya. Sistem

pencernaan babi memang agak mengesankan, tetapi tidak selalu dapat

menyaring zat-zat beracun dari semua yang mereka makan. Sistem

pencernaan babi mampu menyelesaikan proses mencerna makanan hanya dalam

waktu 4 jam, sehingga racun yang mereka makan akan disimpan di dalam

lemak. Racun tersebut mungkin tidak berbahaya bagi babi, tetapi bagi

kami, itu hal yang berbeda. Berdasarkan penyelidikan sebuah Consumer

Reports, dari 200 sampel daging babi mentah, 69 persen telah

terkontaminasi, mengandung bakteri berbahaya seperti Yersinia

Enteroclitica yang dapat menyebabkan penyakit serius. Ground pork bahkan

lebih buruk, mengandung kontaminan lain seperti Ractopamine [1] yang

merupakan obat terlarang yang dicekal di China dan Eropa. Menurut

laporan tersebut, "Kami menemukan Salmonella, Staphylococcus Aureus,

atau Listeria Amonocytogenes, yang merupakan penyebab utama dari

penyakit bawaan makanan [2], dalam 3 sampai 7 persen sampel. Dan 11

persen mengandung Enterococcus, yang menunjukkan adanya kontaminasi

tinja dan dapat menyebabkan masalah seperti infeksi saluran kemih."

Babi juga merupakan sarangnya berbagai parasit yang dapat menular

langsung ke tubuh manusia seperti Taenia Solium, yaitu parasit usus yang

dapat menimbulkan infeksi dan menyebabkan hilangnya nafsu makan, serta

terdapat juga virus seperti Hepatitis E dan Trichinella. Jika perutnya

telah penuh atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan isi

perutnya dan memakannya lagi, untuk memuaskan kerakusannya. Ia tidak

akan berhenti makan. Memakan kotoran apa pun di depannya, entah kotoran

manusia, hewan atau tumbuhan, bahkan memakan kotorannya sendiri, hingga

tidak ada lagi yang bisa dimakan di hadapannya. Kadang ia mengencingi

kotorannya dan memakannya kembali jika berada di hadapannya,. Ia memakan

sampah busuk dan kotoran hewan. Babi adalah hewan mamalia satu-satunya

yang memakan tanah, memakannya dalam jumlah besar dan dalam waktu lama

jika dibiarkan.

Lemak

punggung babi tebal, babi memiliki back fat (lemak punggung) yang

lumayan tebal. Konsumen babi sering memilih daging babi yang lemak

punggungnya tipis, karena semakin tipis lemak punggungnya, dianggap

semakin baik kualitasnya. Sifat lemak punggung babi adalah mudah

mengalami oxidative rancidity, sehingga secara struktur kimia sudah

tidak layak dikonsumsi. Daging babi karena banyak mengandung lemak,

meskipun empuk dan terlihat begitu lezat, namun sangat sulit dicerna.

Selain itu, daging babi menyebabkan banyak penyakit : pengerasan pada

urat nadi, naiknya tekanan darah, nyeri dada yang mencekam (angina

pectoris), dan radang pada sendi-sendi. Penelitian ilmiah modern di dua

negara Timur & Barat, yaitu Cina dan Swedia. Cina, dan Swedia

(mayoritas penduduknya sekuler) menyatakan: "Daging babi merupakan

penyebab utama kanker anus dan kolon. Persentase penderita penyakit ini

di negara yang penduduknya memakan babi, meningkat secara drastis,

terutama di negara-negara Eropa, dan Amerika, serta di negara-negara

Asia (seperti Cina dan India). Sementara di negara-negara Islam,

persentasenya amat rendah, sekitar 1/1000. Hasil penelitian ini

dipublikasikan pada 1986, dalam Konferensi Tahunan Sedunia tentang

Penyakit Alat Pencernaan, yang diadakan di Sao Paulo.

Babi

banyak mengandung parasit, bakteri, bahkan virus yang berbahaya,

sehingga dikatakan sebagai Reservoir Penyakit. Gara-gara babi, virus

Avian Influenza jadi ganas. Virus normal AI (Strain H1N1 dan H2N1) tidak

akan menular secara langsung ke manusia. Virus AI mati dengan pemanasan

60oC lebih-lebih bila dimasak hingga mendidih. Bila ada babi, maka

dalam tubuh babi, Virus AI dapat melakukan mutasi dan tingkat

virulensinya bisa naik hingga menjadi H5N1. Virus AI Strain H5N1 dapat

menular ke manusia. Virus H5N1 ini pada Tahun 1968 menyerang Hongkong

dan membunuh 700.000 orang (diberi nama Flu Hongkong). Sekitar tahun

2001 pernah terjadi para dokter Amerika berhasil mengeluarkan cacing

yang berkembang di otak seorang perempuan, setelah beberapa waktu

mengalami gangguan kesehatan yang ia rasakan setelah mengkonsumsi

makanan khas meksiko yang terkenal berupa daging babi. Sang perempuan

menegaskan bahwa dirinya merasa capek-capek (letih) selama 3 pekan

setelah makan daging babi. Telur cacing tersebut menempel di dinding

usus pada tubuh sang perempuan tersebut, kemudian bergerak bersamaan

dengan peredaran darah sampai ke ujungnya, yaitu otak.

Dan

ketika cacing itu sampai di otak, maka ia menyebabkan sakit yang ringan

pada awalnya, hingga akhirnya mati dan tidak bisa keluar darinya. Hal

ini menyebabkan dis-fungsi yang sangat keras pada susunan organ di

daerah yang mengelilingi cacing itu di otak. Penyakit-penyakit "cacing

pita" merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang terjadi melalui

konsumsi daging babi. Ia berkembang di bagian usus 12 jari di tubuh

manusia, dan beberapa bulan cacing itu akan menjadi dewasa.

Jumlah

cacing pita bisa mencapai sekitar "1000 ekor dengan panjang antara 4 -

10 meter", dan terus hidup di tubuh manusia dan mengeluarkan telurnya

melalui BAB (buang air besar). DR Murad Hoffman, Daniel S Shapiro, MD,

seorang Pengarah Clinical Microbiology Laboratories, Boston Medical

Center, Massachusetts, dan juga merupakan asisten Profesor di Pathology

and Laboratory Medicine, Boston University School of Medicine,

Massachusetts, Amerika menyatakan terdapat lebih dari 25 penyakit yang

bisa dijangkiti dari babi, di antaranya:

-Anthrax

-Ascaris suum

-Botulism

-Brucella suis

-Cryptosporidiosis

-Entamoeba polecki

-Erysipelothrix shusiopathiae

-Flavobacterium group IIb-like bacteria

-Influenza

-Leptospirosis

-Pasteurella aerogenes

-Pasteurella multocida

-Pigbel

-Rabies

-Salmonella cholerae-suis

-Salmonellosis

-Sarcosporidiosis

-Scabies

-Streptococcus dysgalactiae (group L)

-Streptococcus milleri

-Streptococcus suis type 2 (group R)

-Swine vesicular disease

-Taenia solium

-Trichinella spiralis

-Yersinia enterocolitica

-Yersinia pseudotuberculosis

Daftar Pustaka:

Gunadi.

Kerbau di Beberapa Suku Bangsa Indonesia: Suatu Tinjauan Antropologi

Ekonomi. Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi

Sulawesi Selatan dan Tenggara. 2000

Hasanuddin,

Samaria Ginting, dan Lisna Budi Setiati. Ornamen (Ragam Hias) Rumah

Adat Batak Toba. Medan: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera

Utara. 1997

Marsden, William. Sejarah Sumatra, diterjemahkan oleh A.S Nasution dan Mahyuddin Mendim. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999

Sipayung,

Hernauli dan Lingga, Andreas. Ragam Hias (Ornamen) Rumah Tradisional

Simalungun. Medan: Museum Negeri Propinsi Sumatera Utara. 1994

Sukendar,

Haris. Seni Lukis Prasejarah antara Estetika dan Religius, dalam:

Kebudayaan No. 10. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996

Wiradnyana,

Somba, dan Nani. Fungsi dan Makna Kerbau dalam Tradisi Megalitik di

Sebagian Wilayah Indonesia. Makassar: Balai Arkeologi Makassar. 2005